Antonio Candido além da crítica

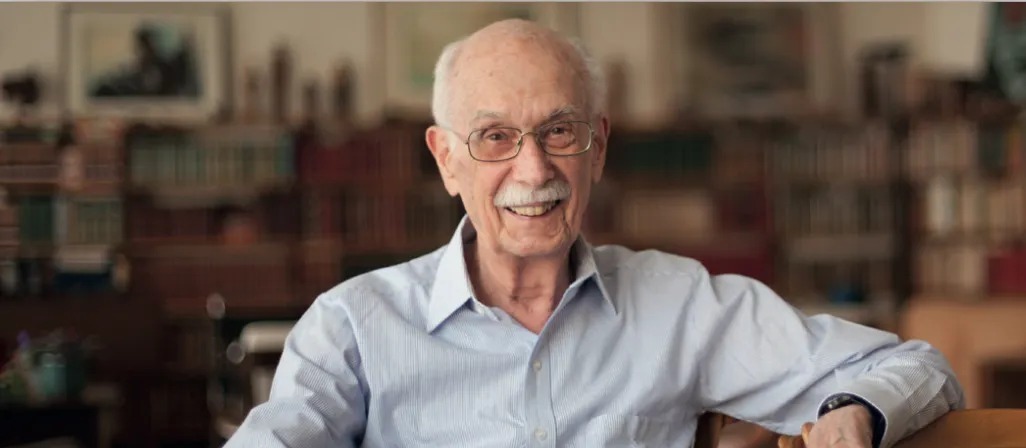

O bigode alvo e bem aparado desalinha-se vez ou outra enquanto Antonio Candido responde pausadamente cada pergunta. As articulações da fala se alternam com um sorriso elegante enquanto ele se entrega à memória que lhe traz anedotas o tempo todo.

A calça social azul escura e a camisa alguns tons abaixo são arrematadas por cinto e sapatos pretos discretos. Os cabelos esparsos e brancos que ainda o acompanham nas laterais da cabeça denunciam os 95 anos. Na mão esquerda, a aliança do casamento com Gilda de Mello e Souza, ensaísta falecida em 2005, é o único acessório que traz consigo, além dos óculos retangulares que parecem já fazer parte do rosto esguio.

O crítico literário mais importante do país mora sozinho em seu apartamento em São Paulo e leva uma vida simples. Usa seu tempo lendo os grandes clássicos e assiste a filmes antigos. Sentado de pernas cruzadas quase o tempo todo próximo à estante de livros onde guarda suas preciosidades, mostrou alguns livros, assinou outros e quis datilografar a entrevista toda apesar da filha, Ana Luísa Escorel, ter se oferecido para fazer. Essa é uma de suas premissas: apesar de receber a equipe em sua casa para uma conversa e algumas fotos, prefere responder toda a entrevista por escrito — “Uma entrevista resulta sempre mais fiel quando dada por escrito”, enfatiza.

À moda antiga, datilografou todas as respostas e enviou-as pelo correio. Não é adepto às novas tecnologias, não usa e-mail e achou graça quanto perguntado sobre tablets.

“Nem sei o que é isso. Sou um homem conservador”.

Durante as fotos preferiu não sorrir muito, ‘pois não fica bem’. Bem-humorado e falante, ora ou outra era interrompido pela filha, preocupada com seu cansaço. Dando de ombros, ele continuava falando. Os ouvidos o castigam um pouco, mas ele resiste ao aparelho. Gosta de fazer tudo sozinho e sempre dispensa a ajuda.

Lembrou de alguns episódios de sua vida, como quando começou a fazer resenhas para o jornal e dos escritores que “lançou”.

Ficou embasbacado quando leu o primeiro livro de Clarice Lispector, por exemplo, e tinha certeza de que aquele nome era um pseudônimo. Reconheceu em Graciliano Ramos, um de seus autores favoritos, algo de diferente de todos os outros regionalistas. “Ele era muito bom. O que ele fazia ninguém fazia”. Refere-se com carinho às dedicatórias que recebeu do escritor alagoano na ocasião do lançamento de uma coletânea que trazia obras como Infância, Caetés e São Bernardo. Graciliano enviou a Candido todos os livros autografados e, com o mau humor costumeiro, escreveu dedicatórias apontando o crítico como culpado pela publicação de seus livros.

Hoje ele diz que não se interessa mais por Literatura e não acompanha o movimento editorial. “A qualidade média dos escritores brasileiros melhorou. Para que a literatura de um país seja relevante, é necessário que tenha muitos escritores bons, a média deve ser boa. Porém, o Brasil não produziu outro Graciliano, nem outra Clarice ainda”. Para ele, a melhor literatura e crítica literária do mundo é a italiana. “Nós temos muita influência da crítica francesa, mas devíamos olhar mais para a italiana”.

A vivacidade política não diminuiu. Candido, que é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), mantém uma amizade de longa data com o ex-presidente Lula e sempre discute com Roberto Schwarz, também crítico literário, sobre sociologia e política.

“O Brasil vem avançando e depois que as classes mais desprivilegiadas aumentaram seu poder de consumo, o que falta agora é exterminar a disputa entre pobres e ricos. Hoje não existe mais diferença entre estrangeiros e brasileiros, uma grande questão na minha época, mas há uma disputa entre pobres e ricos”.

Ainda jovem, Antonio Candido começou a cursar Direito, mas migrou para a Sociologia e foi um dos idealizadores do curso de Letras na Universidade de São Paulo (USP). Como professor e orientador, formou grandes nomes da Literatura Brasileira e como ele mesmo diz ‘Você tem que saber escolher o aluno. Você sabe aqueles que são bons e ajuda-os a ficarem melhores’. Tinha talento mesmo era para professor de escola, pondera, já que tem uma visão muito mais geral da Literatura do que específica, por isso o desinteresse por novas correntes teóricas.

Para ele, as pessoas devem sempre se cercar de outras melhores do que elas, porque isso estimula o indivíduo a ficar melhor. “Eu sempre me cerquei dos melhores, como a minha mulher, que além de tudo, era muito mais ‘moderna’”.

Ao lembrar da infância, também ressaltou a presença feminina. O pai, que era médico, despertou seu interesse pela literatura e costumava reunir os filhos para a leitura de livros. Mantinha uma conta na livraria para que os filhos tivessem livre acesso às obras. A mãe, muito culta, tocava piano e foi também uma grande influenciadora. As mulheres da família são melhores do que os homens, recorda.

“Todas elas, inclusive minhas filhas e minha mulher” .

Na impossibilidade de reproduzir a entrevista datilografada, transcrevemos aqui ao pé-da-letra o bate papo com o crítico:

Como é sua rotina hoje em dia? O senhor ainda escreve? Acompanha a literatura contemporânea, as notícias do meio editorial e acadêmico?

AC: Deixei de publicar há muito tempo, e há muito tempo me desinteressei das literaturas contemporâneas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, o que é explicável pela minha idade. Sou um sobrevivente, preso aos fatos literários e aos valores de outro tempo. Não tenho computador e costumo dizer que parei na máquina de escrever e no telefone.

É sabida a influência que o seu pai teve sobre a educação e o encaminhamento dos filhos à leitura. O senhor também vê essa influência em relação aos seus filhos? Há algumas publicações da Ana Luísa que tratam um pouco desse mundo (como O pai, a mãe e a filha), por exemplo.

AC: Minha mãe e meu pai, que era um médico muito culto, foram a base da nossa formação, minha e de meus dois irmãos, porque se ocupavam diariamente em nos instruir de algum modo. Costumo dizer a minhas três filhas que nunca fiz pela formação cultural delas o que nossos pais fizeram pela nossa. Mas elas souberam aproveitar ao máximo a tradição familiar, e neste sentido, minha mulher foi decisiva, porque juntava a informação ao senso dos valores artísticos.

O senhor está com 96 anos e imagino que o seu espírito crítico seja intrínseco ao passar dos anos. Mas, na sua avaliação, houve alguma mudança ou adaptação desse espírito crítico com o tempo? Hoje ele é diferente de 30, 40 anos atrás?

AC: No tempo da adolescência, quando se fazem planos e se idealiza o futuro, nunca pensei em ser escritor e muito menos crítico, mas sempre li com certo prazer artigos de crítica, sobretudo no Boletim de Ariel, mensário bibliográfico publicado no Rio a partir de 1931. Antes de 1941 publiquei apenas um artiguete sobre história alemã no jornalzinho efêmero que fundamos no Ginásio Municipal de Poços de Caldas, onde morávamos. Tornei-me crítico sem querer, por imposição de dois amigos, Alfredo Mesquita e Lourival Gomes Machado, que imaginaram a Revista Clima em 1941 e me obrigaram (é o termo exato) a assumir a resenha de livros. Eu estava no 3o. ano da USP. Em 1943 Lourival me empurrou para a grande imprensa e me tornei “crítico titular”, como se dizia, da Folha da Manhã, atual de São Paulo. Comecei muito interessado na função social da literatura, e como estava começando a ter alguma atividade de esquerda, fui um pouco sectário. Em seguida, percebi a autonomia relativa dos textos, o que me levou a sentir melhor a sua integridade artística e pensar na transmutação estética dos estímulos sociais e culturais. Creio que depois dos anos de 1950 pouco absorvi em matéria teórica. Mas são os outros que podem avaliar com mais objetividade o teor real e a eficiência do nosso trabalho.

O senhor já escreveu para diversos jornais anteriormente e também idealizou o Suplemento Literário do jornal O Estado de S.Paulo. Como vê hoje a crítica literária que é publicada nos jornais? Há diferenças entre a atual e a de épocas anteriores? Na sua opinião, a lacuna entre o meio acadêmico e veículos como os jornais se alterou?

AC: No meu tempo de moço a crítica era feita sobretudo na imprensa, mesmo porque não havia no Brasil cursos superiores de Letras antes de 1934, quando foi fundada a USP. Eu sou formado em Ciências Sociais e aprendi o ofício quebrando a cabeça em revistas e jornais. Hoje as universidades têm uma produção crítica de peso, apoiada na pós-graduação e no regime de bolsas, que permitem refinar a formação dos estudantes. A investigação se desenvolveu de maneira inédita, os estudiosos de literatura têm uma formação que não havia e produzem escritos de cunho monográfico que antes eram raros. Como não tenho grande interesse pelo momento literário, acho difícil responder de maneira mais precisa sua pergunta.

Na época da criação da Revista Clima, o senhor e o grupo de intelectuais envolvidos no projeto viviam a ebulição de uma cidade de São Paulo que estava a pleno vapor, em termos culturais, sociais e políticos. Depois de tantos anos morando na cidade, há alguns lugares especiais para o senhor? Que lugares vocês costumavam frequentar àquela época? O senhor ainda costuma passear pela cidade?

AC: É verdade que minha geração viveu momentos de grande força renovadora em São Paulo: criação dos estudos humanísticos em nível superior, atuação fundadora e transformadora de Mário de Andrade no Departamento Municipal de Cultura, polarização fascismo-socialismo, politização crescente tanto dos intelectuais quanto dos trabalhadores, aceitação do modernismo na literatura e nas artes, etc., etc. Talvez o grupo ao qual eu pertencia tenha sido o primeiro a estabelecer certa ligação entre a Faculdade de Filosofia da USP e a cultura da cidade. Nós nos envolvemos, por exemplo, na política cultural, sobretudo no quadro da seção paulista da Associação Brasileira de Escritores (ABDE), fundada no Rio em 1942, culminando no histórico 1o. Congresso Brasileiro de Escritores realizado em São Paulo em janeiro de 1945, que arregimentou intelectuais de várias tendências políticas contra a ditadura do Estado Novo. Quanto ao convívio, o nosso grupo costumava se reunir na Confeitaria Vienense, na Rua Barão de Itapetininga a partir de 1939, e depois de 1942 na Livraria Jaraguá, Rua Marconi (esta foi a primeira; no mesmo lugar, com o mesmo nome, houve outra depois totalmente diversa). O centro da cidade concentrava tudo, mas hoje parece um espaço inóspito que deixei de percorrer há muito tempo.

As publicações na Revista Clima podem ser consideradas o seu início como crítico literário. Mas e o seu lado leitor, como e quando foi despertado? O senhor se lembra do primeiro livro que leu?

AC: O título de nossa revista, Clima, foi dado por um dos seus idealizadores e depois diretor Lourival Gomes Machado, que era uma espécie de líder e infelizmente morreu cedo. Eu e outros recebemos o encargo das diferentes seções — Livros, Teatro, Cinema, Artes Plásticas, Música, Economia, Ciência — e nos especializamos nelas. Certa vez perguntaram a Ruy Coelho de que maneira fizemos Clima. Ele respondeu muito bem que nós não fizemos Clima, foi Clima que nos fez. Quanto a mim, confesso que tive medo de fracassar. Acho que se dei conta mais ou menos do recado foi porque desde os quinze anos, a conselho de minha mãe, eu vinha enchendo cadernos com comentários de leitura. Só depois de maduro percebi que esta foi a minha modesta formação de crítico involuntário, leitor compulsivo desde os seis anos, que a partir dos nove começou a entrar pelos livros de adulto. Não lembro qual foi o primeiro que li. Talvez algum do Monteiro Lobato, cuja obra de literatura infantil a minha geração viu surgir e se desenvolver.

Em relação à crítica literária, como o senhor sentiu que poderia fazê-la? O que é preciso ter para ser um bom crítico? Na sua opinião, há bons críticos literários no país hoje em dia? E ainda: os alunos formados nos cursos de Letras estão preparados para seguir a carreira da crítica literária?

AC: Nunca pretendi ser crítico nem tive formação para isto. De modo geral sempre me orientei por uma espécie de instinto, ou faro literário, mesmo quando pensava estar obedecendo a algum princípio teórico. Tenho um corte mental empírico e acho que a crítica literária é um gênero menor, destinado a servir os gêneros maiores da literatura. Formei-me na imprensa periódica e só comecei a ensinar literatura aos quarenta anos, concebendo sempre o ensino como um tipo especial de crítica, e acho que os estudantes de Letras devem pensar nisso. No ensino, dei sempre importância à análise literária, que é uma tentativa de desvendar a organização e o significado dos textos, inseri-los na tradição e tratá-los como algo a ser avaliado. Ao que me consta, este é um caminho fora de moda, mas acho que é valido para os estudantes de Letras. Eles têm bons exemplos a seguir, porque sempre tivemos boa crítica, desde Joaquim Norberto, e embora conheça muito pouco da produção atual, vejo pelas amostras que isto continua a ser verdade. Temos muitos críticos de qualidade, e agora também uma produção universitária que deu maior solidez ao gênero e soube incorporar a flexibilidade do ensaio.

Se o senhor pudesse dar um conselho a um leitor iniciante sobre como buscar novas leituras, o que diria?

AC: O verdadeiro leitor se esboça na infância e depende dos livros de que pode dispor. Pessoalmente, fui devorador precoce e indiscriminado de matéria impressa: livros didáticos, antologias, coleções infantis, tudo coroada a partir de certa altura pelos dezoito volumes do Tesouro da Juventude, um verdadeiro manancial. Bem cedo entrei pelos livros de adultos com os Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Nos anos de 1920 a ficção histórica inundou o Brasil e eu fui na onda, lendo sobretudo Paulo Setubal, o mais importante do gênero. Mas ao contrário da tradição média brasileira nunca tive vontade de escrever ficção ou poesia. Acho que estava talhado para comentador de livros, como leitor obsessivo para o qual a leitura é, citando um escritor francês, “um vício sem punição”…

Numa entrevista antiga concedida nos anos 1980, o senhor, então com 70 anos, dizia que pretendia viver mais uns 20 anos, pois gostaria de ver a passagem do século. Como foi a experiência?

AC: Acho que valeu a pena viver tanto tempo para ver certas modificações positivas que compensam o que há de horror na nossa época. Modificações realmente humanizadoras, na moral sexual, na condição da mulher, na redução, mesmo discreta, da miséria brasileira. Por outro lado, me assusta a perenidade aparentemente irremediável da violência em todos os níveis.

Edit this block to edit the article content or add new blocks...

Postar um comentário